Interview mit Ursula Kienberger

Kann man trotz Demenz noch Erinnerungen abrufen, die für ein Biografieprojekt brauchbar sind? Und wenn ja, wie lange geht das? Fragen wie diese beschäftigen mich schon längere Zeit. Mit Ursula Kienberger habe ich eine perfekte Gesprächspartnerin gefunden, die mir erklärt, was wir im Umgang mit Personen mit Demenz wissen sollten. Sie ist in der MAS Alzheimerhilfe für die Alzheimer-Urlaube zuständig, die für Betroffene und Angehörige organisiert werden. Und eigentlich hat sie schon fast ihr ganzes Leben mit Demenz zu tun. Ihre Mutter – Edith Span – ist eine Pionierin der MAS Alzheimerhilfe. Sie begann 1998 als erste Mitarbeiterin und war maßgeblich an der Gestaltung der Organisation beteiligt. Ursula Kienberger wuselte deshalb schon als Kind bei den Urlauben zwischen den Betroffenen herum. Dabei habe sie die Scheu vor der Krankheit verloren. „Wir hatten viel Spaß. Es muss nicht immer ernsthaft oder traurig sein, vielmehr geht es darum, die Lebensqualität zu steigern, die Menschen zu fordern und zu fördern“, sagt Ursula Kienberger bei meinem Besuch in Bad Ischl, wo die MAS Alzheimerhilfe zu Hause ist. Hier kommt das ganze Interview, das ich mit ihr geführt habe:

Grundsätzliches über Demenz

Wie erkennt man eine Demenz?

Man vergisst Dinge und Namen öfter als sonst, es kommt zu Wortfindungsstörungen. Meist bemerken es die Ehepartner als erstes. Wichtig ist, es abklären zu lassen, wenn man sich Sorgen macht. Eine Vergesslichkeit kann viele Ursachen haben, es muss keine Demenz sein.

Erst wenn man eine Diagnose hat, kann man mit Medikamenten und mit dem Training beginnen. Je früher desto besser. Denn, was verloren ist, ist verloren – je früher man startet, desto mehr kann noch erhalten bleiben und die Übungen werden tief im Gedächtnis verankert.

Wie verläuft die Erkrankung?

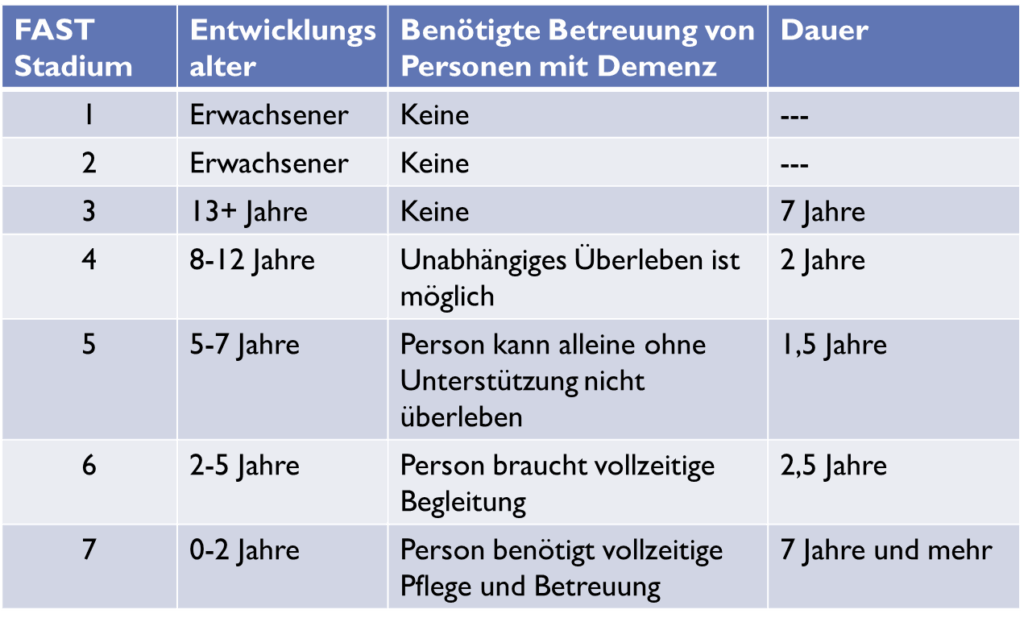

Die Skala nach Reisberg ist eine siebenstufige Einteilung, mit der wir arbeiten. Stufe eins und zwei bedeuten noch keine Diagnose, Stufe drei bringt eine leichte Beeinträchtigung mit sich, ab Stufe vier erhält man eine Demenzdiagnose: Komplexe Aufgaben wie Kochen, Einkaufen oder der Umgang mit Geld fallen schwer. Je höher der Bildungsstand, umso länger kann man die Defizite kompensieren. In der Stufe fünf verlieren Betroffene den Bezug zur Außenwelt, beispielsweise tragen sie Sommerkleidung im Winter, weil sie die Wetterlage nicht richtig einschätzen können. Das bedeutet aber auch, dass sie zunehmend Hilfe im Alltag brauchen. In der Stufe sechs ist bereits eine schwere Beeinträchtigung vorhanden, die Personen können sich nicht mehr alleine anziehen, brauchen etwa Hilfe beim Duschen, und sie werden inkontinent. Im Stadium sieben ist der Wortschatz bereits sehr gering, manche verlieren die Gehfähigkeit oder können auch nicht mehr sitzen. Sie müssen gewickelt und gefüttert werden.

Erinnerungen, die langsam verschwinden

Für mich als Biografin ist natürlich interessant: Welche Erinnerungen verschwinden zuerst?

Zuerst geht das Kurzzeitgedächtnis verloren, das kann schon bedeuten, dass die Person mit Demenz auf dem Weg in die Küche vergisst, was sie holen wollte – und sich auch später nicht mehr erinnert. Oder sie weiß nicht mehr, was sie mittags gegessen hat. Nach und nach geht sie in der Erinnerung immer weiter zurück bis zur Jugend und Kindheit. Dann kann es auch passieren, dass die Ehepartner:innen nicht mehr erkannt werden. Am Ende wissen sie nur noch, was in der Kindheit war und sehnen sich beispielsweise nach der Mutter. Das sind Stichworte, die man in Gesprächen aufnehmen kann.

Für biografische Gespräche gilt: Kindheitsgeschichten kann man sicher noch lange abrufen.

Wie lange dauern die einzelnen Stadien?

Das ist individuell sehr verschieden. Fakt ist nur: Es kann jeden treffen, alle Schichten und auch in unterschiedlichen Lebensphasen. Wer bereits in jungen Jahren erkrankt, bei dem verläuft die Krankheit oft schneller.

Wann wäre ein guter Zeitpunkt ein biografisches Gespräch zu führen?

Biografische Gespräche sollte man natürlich so bald wie möglich beginnen. Es ist aber auch wichtig zu wissen, dass auch nach einer Demenz-Diagnose noch ganz viel an Erinnerung abrufbar ist.

Dennoch würde ich zwischen den Gesprächen nicht zu lange warten. Es ist sicher besser, öfter und nur kurz miteinander zu reden. Am besten wie bei einer ganz normalen Unterhaltung. Meist freuen sich die Personen, dass sich jemand für sie interessiert. Wer an Demenz erkrankt, hat meist auch weniger soziale Kontakte und kommt nicht mehr so oft hinaus.

Umsetzung: Wie und wann führe ich die Gespräche?

Welche Gelegenheiten sind ideal für ein Gespräch?

Die Person muss sich wohlfühlen und entspannt sein. Also nutzt man Alltagssituationen, die sie gerne mag. Das kann ein Besuch im Kaffeehaus sein oder ein Spaziergang, man kann sich aufs Bankerl am Teich setzen und die Enten beobachten oder dafür sorgen, dass die Betroffene gemütlich in ihrem Lieblingssessel sitzt.

Gibt es bessere und weniger optimale Tageszeiten für ein Gespräch?

Das ist individuell verschieden. Aus meiner Erfahrung sind viele am Vormittag eher aktiv, oder auch am Nachmittag nach dem Essen oder einer Mittagsrast. Am Abend sind viele nicht mehr aufnahmefähig, das beschreibt auch der Sundowning-Effekt, also die verstärkte Unruhe, Verwirrung, Angst oder Reizbarkeit, die bei Menschen mit Demenz in den späten Nachmittags- und Abendstunden auftritt, wenn es dunkel wird. Natürlich hängt es auch von der Tagesverfassung ab, ob ein Gespräch gute Ergebnisse bringt oder nicht.

Was könnte eine gute Einstiegsfrage sein?

Eine einfache Frage, die man mit Ja oder Nein beantworten kann oder etwas ganz Banales, wie die Frage nach dem Wetter oder nach dem Befinden. Wie geht es dir? Das kann den Druck nehmen und ein erstes Erfolgserlebnis bringen, weil die betroffene Person die Frage leicht beantworten kann. Man könnte auch an Gegenstände im Raum anknüpfen, etwa über das bestickte Tischtuch oder über Bilder an der Wand sprechen. Vielleicht gibt es Hinweise auf ein Hobby, das man ins Gespräch bringen kann. Gute Themen sind außerdem Tiere und Essen.

Stellt man dagegen gleich die W-Fragen (Warum, Wie, Wer), kann das die Person überfordern und eine Blockade hervorrufen.

Haben es Angehörige oder fremde Personen leichter, ins Gespräch zu kommen?

Bekannte Person können sicher leichter ins Gespräch starten. Wer fremd ist, muss sich erst herantasten. Dabei hilft es, sich vorher bei den Angehörigen zu informieren, etwa nach dem Lieblingsplatz oder nach Hobbys. Die Krankheit zeigt sich bei jeder Person anders. Die Biografie spielt aber eine wichtige Rolle. Vor dem Alzheimerurlaub werden deshalb Fragebogen ausgefüllt, damit wir uns besser einstellen können und Verhaltensweisen besser deuten können. Ist erst die Vertrauensbasis hergestellt, ist die Kommunikation viel einfacher.

Was kann mir beim Reden helfen?

Gibt es Hilfsmittel, um die Erinnerungen in Schwung zu bringen?

Fotos sind gute Hilfsmittel, um Erinnerungen zu wecken. Beispielsweise wenn sich ein Paar gemeinsam das Hochzeitsfoto anschaut und plötzlich strahlt die Betroffene und erinnert sich. Was mit großen Emotionen verbunden ist, kann man noch lange abrufen. Denn: Das Herz wird nicht dement.

Musik von früher kann auch viele Erinnerungen wecken. Oder Gegenstände und Bilder in der Wohnung. Diese zeigen, was einer Person wichtig ist – und wenn man das anspricht, ergibt oft eines das andere.

Und noch etwas: Aktives Zuhören und echtes Interesse sind die Schlüssel zu den Erinnerungen.

Wie findet man einen roten Faden im Gespräch?

Chronologische Erinnerungen sind höchstens in einem sehr frühen Demenzstadium möglich. Wichtig ist einfach, dass es kein Ausfragen ist, sondern ein Miteinander – wenn man sich vorher überlegt, wie man Brücken zur Vergangenheit schlagen kann, kommt man leichter weiter. Man muss den Menschen Zeit geben. Und man muss verstehen, in welcher Phase die Person gerade ist – von der aus man weiter fragen kann.

Gibt es Tipps für die Sprache?

Am besten ist es, ganz normal zu reden, in klaren und einfachen Sätzen. Ruhig und langsam. Eine Information nach der anderen. Wichtig sind auch der Blickkontakt und die Körpersprache – es sind oft Kleinigkeiten, die eine positive Reaktion hervorrufen können.

Man sollte nicht vergessen, dass man es mit einer erwachsenen Person zu tun hat, nicht mit einem Kind. Es geht einfach um Wertschätzung. Dabei hilft, sich zu überlegen, wie man selbst behandelt werden möchte.

Für die Betroffenen selbst ist es oft schwierig, die richtigen Worte zu finden. Wenn das passiert, darf man sie auf keinen Fall bloßstellen, sondern nachfragen: Hab ich das richtig verstanden? Personen mit Demenz verfügen über eine große Lebenserfahrung, auch wenn sie nach und nach ins Kindesalter zurückgehen.

Wahrheit und Emotionen

Kann es sein, dass Erinnerungen durch die Demenz verfälscht oder ganz falsch sind?

Natürlich reden Personen mit Demenz manchmal wirres Zeug und erinnern sich falsch an Ereignisse. Doch die Personen bemühen sich in der Regel, die Geschichten von früher richtig zu erzählen. Die Lücken füllen sie mit einer eigenen Wahrheit. Das nennt man Konfabulieren, was soviel bedeutet wie, dass Gedächtnislücken durch erfundene oder veränderte Erinnerungen gefüllt werden, die die betroffene Person nicht als Lüge, sondern als Wahrheit wahrnimmt.

Egal ob Wahrheit oder nicht, man sollte nicht widersprechen, um die Person nicht bloßzustellen. Reaktionen darauf können Scham, Aggressivität oder Blockaden sein. Oft ziehen sich die Betroffenen dann zurück.

Wie geht man mit negativen Erinnerungen um?

Es ist wichtig, auch auf negative Erinnerungen einzugehen und diese anzusprechen. Man könnte sagen: Ich bemerke, das ist etwas, dass dir nicht gefällt.

Und dann lenkt man das Gespräch wieder auf eine positive Erinnerung. Man kann aber auch dazwischen Pausen machen, etwas trinken, Kuchen essen – und dann wieder positiv ins Gespräch einsteigen.

Wie merkt man, dass es zu anstrengend wird oder genug für diesen Tag ist?

Natürlich sind solche Gespräche anstrengend, das ist sehr individuell, wie lange jemand dabei bleiben kann. Wichtig ist, auf die Körpersprache zu achten, ob jemand unruhig oder müde wird.

Was ist wichtig für einen guten Abschluss des Gesprächs?

Man sollte die Person immer in positiver Stimmung zurücklassen – denn sonst kann es passieren, dass sie etwas Negatives mit diesem Projekt verbindet. Wir versuchen auch bei den Trainings, am Ende etwas Lustiges zu machen, sodass die Betroffenen mit einem Strahlen und mit Elan hinausgehen.

Mehr über mich, meine Leben und meinen Werdegang findet ihr hier!

Ich bin aber auch sehr neugierig. Was fasziniert euch am Schreiben? Habt ihr das biografische Schreiben schon ausprobiert? Was sind die süß-sauren Momente in eurem Leben? Und wer weiß ein gutes Rezept für Ribiselkuchen? 😉